近期,我校海洋遥感团队孙德勇教授课题组在全球海洋浮游植物典型色素浓度卫星遥感方面取得最新研究进展,研究成果以《Global satellite observations of marine phytoplankton pigments over the past two decades》为题,于最近发表于国际海洋湖沼领域顶级期刊《Limnology and Oceanography》(一区TOP期刊)之上。论文第一作者为我院教师孙德勇教授,合作作者包括我院2020级硕士研究生陈宇航、我院2021级博士研究生李正浩,我院教师王胜强教授等。

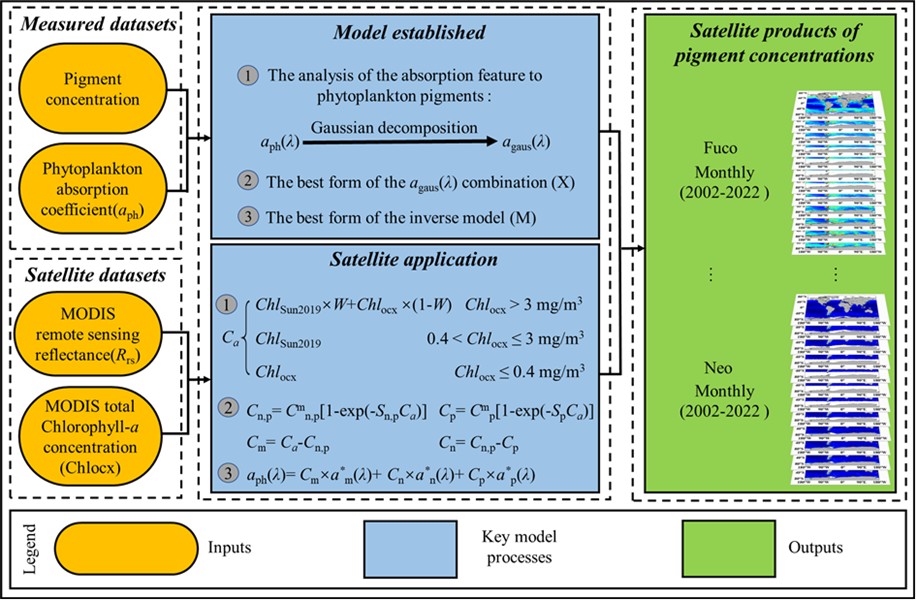

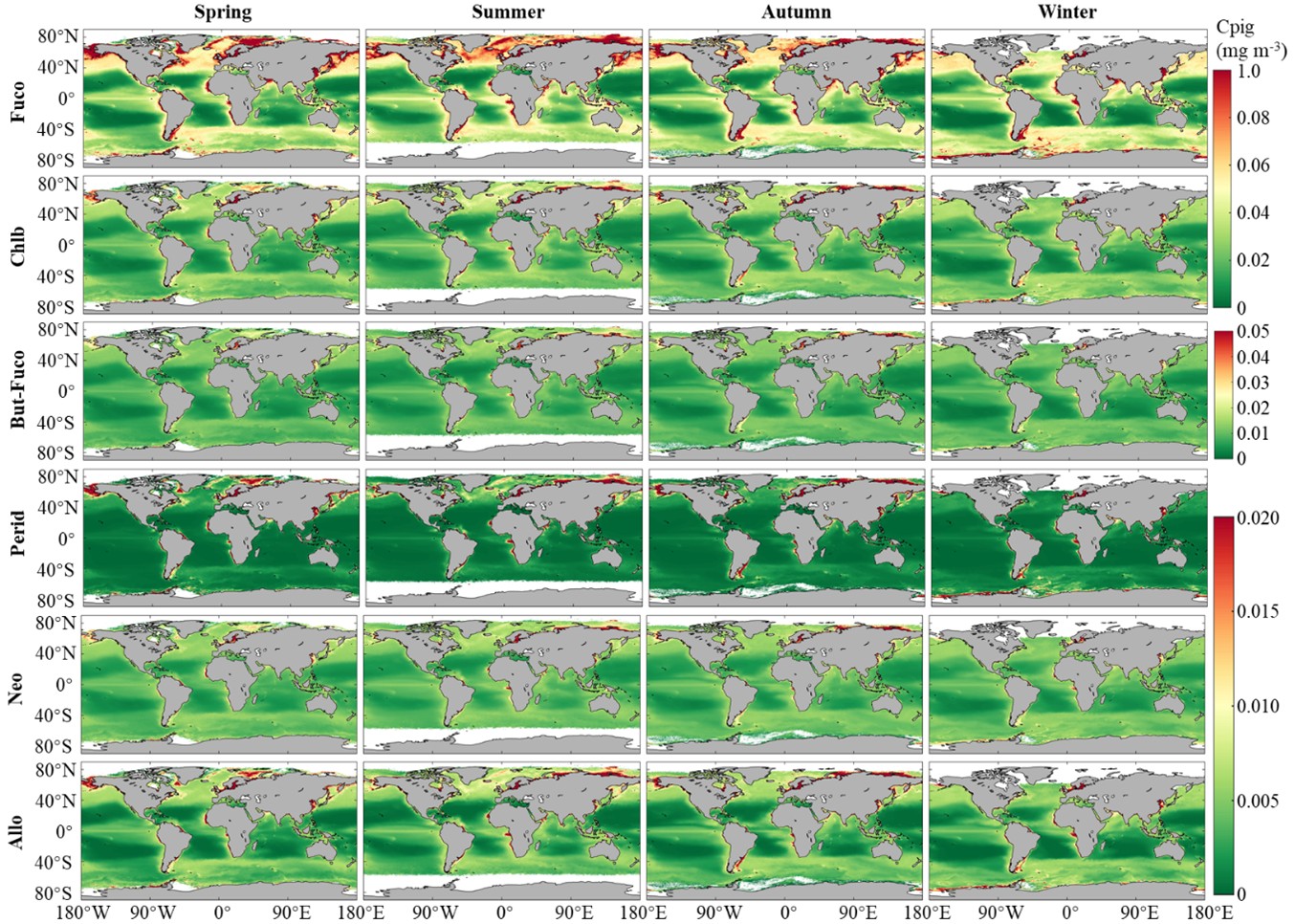

记录浮游植物色素(Phytoplankton pigment)的变化对了解全球海洋浮游植物类群的动态和生理特征至关重要。已有的成熟叶绿素a卫星产品提供了全球海洋浮游植物生物量的概况,但更深入的生物量分类监测需要更详细的色素信息。在这项研究中,我们收集了从1997年到2017年覆盖全球大部分海域的表层原位测量样本,包括浮游植物色素浓度和吸收系数等参数。利用高斯分解法构建了基于色素吸收特征的半分析色素浓度反演模型。基于原位测量样本(平均绝对百分比误差低于约67%)和卫星同步数据集(平均绝对百分比误差低于约70%)的模型精度验证表明,该色素模型在全球海洋中具有可靠的性能。我们利用浮游植物粒级结构三组分吸收模型重建了全球高光谱浮游植物吸收系数,从而实现了色素模型的卫星应用,最终获得了2002至2022年全球海洋14种浮游植物色素浓度的时空变化特征。不同色素浓度的空间变化趋势大致相似,较高浓度主要分布在高纬度以及沿海地区。对典型海洋子区域的单独讨论进一步提供了色素时序变化的理解,即在21世纪初,全球浮游植物色素浓度总体上呈现出相对不变的模式,这一点可以从相对稳定的地理和生物分布中得到证明,同时伴随着周期大约一年的短期波动。

本研究从浮游植物色素吸收特征出发构建了全球海洋典型色素浓度长时序卫星产品,探究了色素浓度的全球时空变化特征,为浮游植物群落分布和初级生产等相关研究提供支持。本研究得到了国家自然科学基金面上项目(项目编号:42476173、42176179、42176181和42106176)的资助。

图1全球海洋浮游植物色素浓度卫星遥感反演流程图

图2. 2002至2022年卫星估算获得的六种重要浮游植物色素浓度的季节平均浓度的全球分布

发表相关的主要论文如下:

Sun, D., Chen, Y., Li, Z., Wang, S., Chen, P. and Huan, Y. (2025), Global satellite observations of marine phytoplankton pigments over the past two decades. Limnol and Oceanogr.https://doi.org/10.1002/lno.70017

作者介绍

孙德勇,南京信息工程大学,教授,博士生导师,江苏省海洋环境探测技术工程中心副主任/海洋遥感研究所所长,国家科技专家组在库专家,江苏省海洋学会理事。主要从事海洋水色遥感、水生态环境遥感、水体光学特征机理等方面的研究。主持国家自然科学基金面上/青年项目5项、国家重点研发计划项目子课题1项、省部级项目4项、以及其它企事业委托项目10余项。在Science Advances、Global Change Biology、Limnology and Oceanography、Water Research、Remote Sensing of Environment、IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing、等国际主流学术期刊上,发表和录用SCI(E)检索论文84篇,授权国家发明专利6项。曾获国家海洋科学技术奖特等奖、中国遥感优秀成果奖一等奖、江苏省科学技术一等奖、上海海洋科学技术二等奖、江苏省海洋学会科学技术奖一等奖、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏高校“青蓝工程”中青年学术带头人、自然资源部高层次青年科技创新人才等奖励或称号。