近日,海洋科学学院物理海洋和数值模拟研究所在不同类型El Niño事件对南海海洋热浪影响方面取得新进展,相关文章《Contrasting Impacts of Two Types of El Niño on Interannual Variations of Marine Heatwaves in the South China Sea》发表于物理海洋领域权威期刊《Journal of Geophysical Research: Oceans》。论文第一和通讯作者为我院教师张宁宁博士,合作者包括中国海洋大学兰健教授,我院教师孙文金副教授和董昌明教授。

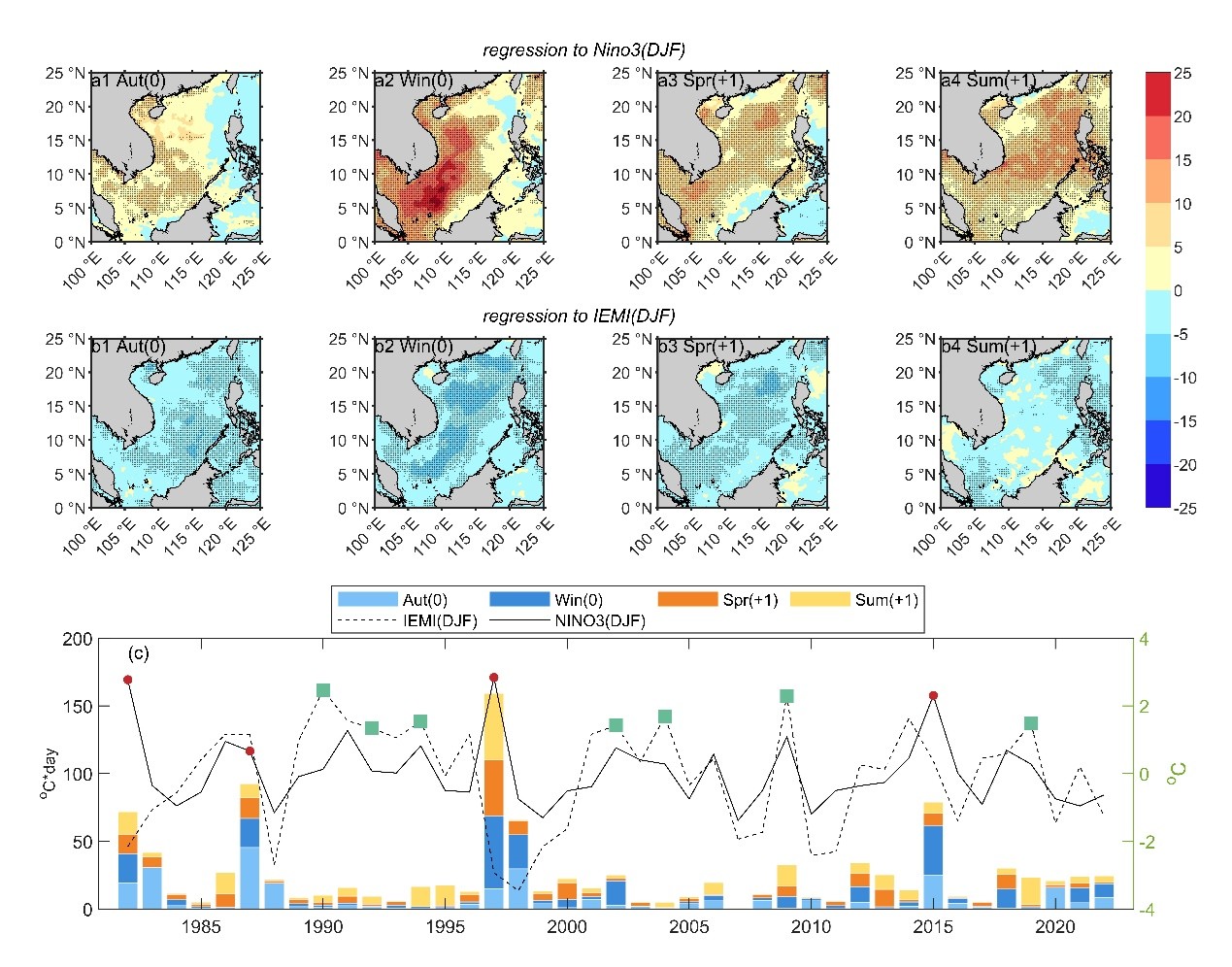

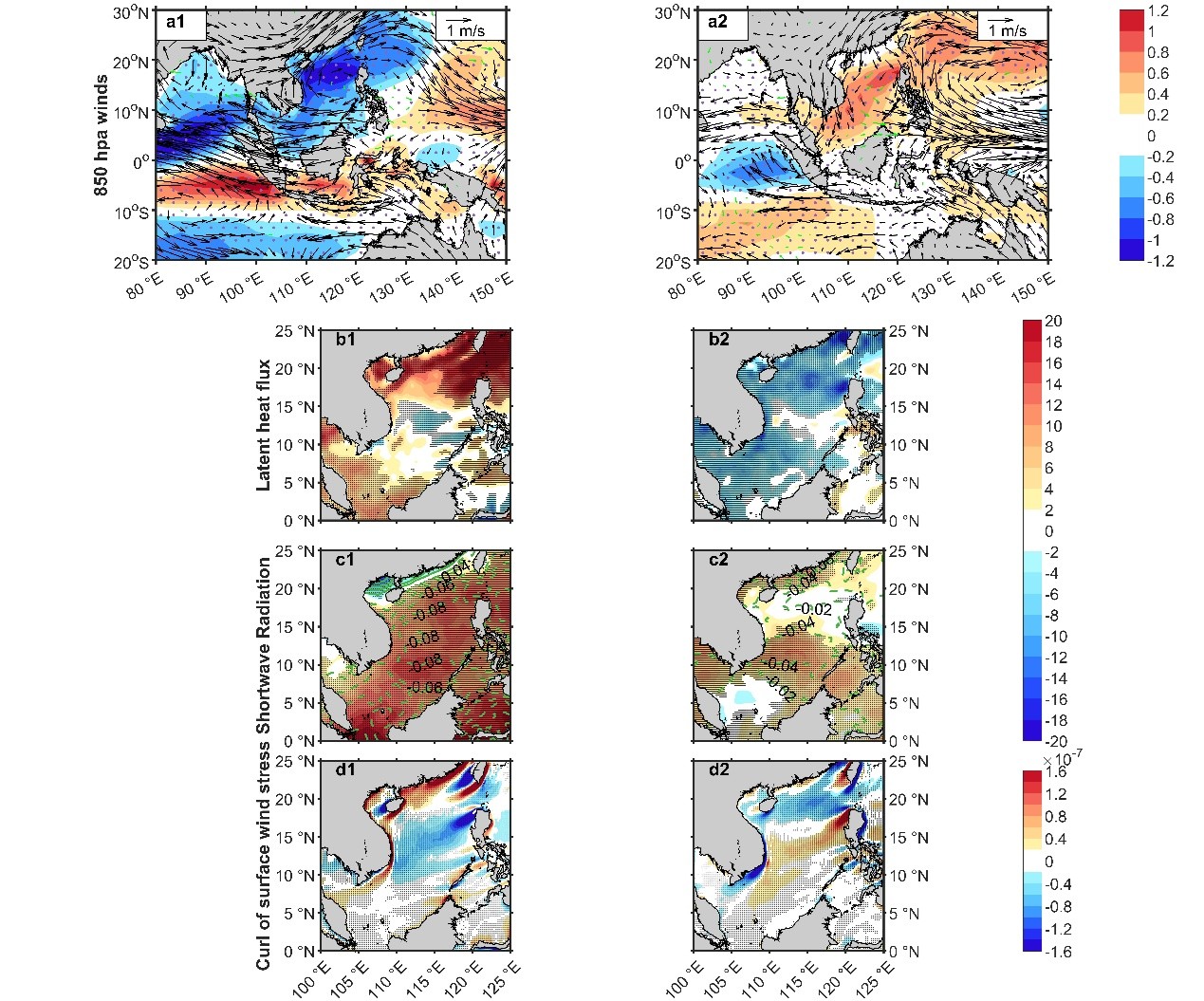

海洋热浪是指在海洋中发生的持续性异常暖水事件,此类事件会对海洋生态系统构成严重威胁。南海拥有众多珊瑚礁,常因El Niño事件引起SST升高而发生白化。本研究利用观测数据和再分析数据,分析了两种类型的El Niño事件(EP El Niño和CP El Niño)对南海海洋热浪的不同影响。研究表明:EP El Niño在发展、成熟至衰退阶段都会引发更频繁、更强烈且持续时间更长的海洋热浪事件;而CP El Niño则会减弱海洋热浪特征(图1)。造成此差别的主要原因是两种类型的El Niño事件发展年秋季和衰退年夏季的热状态不同。EP El Niño发展年秋季,南海受到异常反气旋影响,短波辐射增强,潜热释放减少,从而促进海洋热浪发展(图2);该异常增温效应可持续至衰退年夏季,并受西北太平洋副热带高压(WNPSH)相关的反气旋的强化作用而加剧。CP El Niño对海洋热浪的抑制作用主要源于发展年秋季的降温效应及衰退年夏季暖异常的提前终止:前者与南海受异常气旋引起的潜热释放增强、异常Ekman上升流及负的水平平流密切相关;后者则归因于WNPSH的位置相较于EP El Niño更向东北偏移所导致的南海增温幅度减弱。

本研究强调了海洋热浪的形成不仅与增暖过程有关,还受到前期热状态的重要影响,为理解南海极端海洋热事件的驱动机制提供了新视角。该成果得到了基金委重大项目子课题《洋际相互作用对西北太平洋海洋热浪的影响及其机理》(42192562)的支持。

图1 (a1)-(a4)季节平均的海洋热浪累积强度对12月-2月平均的Niño3指数的偏回归系数(单位:℃·day/℃);(b1)-(b4)季节平均的海洋热浪累积强度对12月-2月平均的改进型El Niño Modoki指数(IEMI)的偏回归系数。图中黑点表示通过95%显著性检验的数值。(c)发展年秋季、冬季、衰退年春季和夏季的海洋热浪季节平均累积强度(柱状图,单位:℃·day),12月-2月平均Niño3指数(实线)与IEMI指数(虚线)。EP El Niño的发展年份以红色圆点标注,CP El Niño以绿色方块标注。

图2 EP(左列)和CP(右列)El Niño期间风场、风速、潜热通量、短波辐射及风应力旋度异常的分布

论文引用:

Zhang, N., Lan, J., Sun, W., & Dong, C. (2025). Contrasting impacts of two types of El Nino on interannual variations of marine heatwaves in the South China Sea.Journal of Geophysical Research: Oceans,130, e2024JC021991.https://doi.org/10.1029/2024JC021991

作者简介:

张宁宁,海洋科学学院讲师,博士毕业于中国海洋大学物理海洋学专业。主要从事海洋热浪、海洋中尺度涡旋等相关研究。近年来先后主持国家自然科学基金青年基金1项,省部级项目1项,以骨干身份参与基金委重大项目1项。先后在JGR-Oceans、Journal of Climate、Geoscience Letters、Acta Oceanologica Sinica等国内外专业期刊发表SCI论文10余篇。