近期,海洋科学学院海洋环境监测研究团队在新污染物生物积累和健康风险研究方面取得新进展,相关文章《Evidence of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) and alternative halogenated flame retardants (AHFRs) in wild fish species from the remote tropical marine environment, south China sea》发表于环境科学领域TOP期刊《Environmental Pollution》上。论文第一作者为我院教师孙闰霞教授,合作作者包括中国科学院广州地球化学研究所麦碧娴研究员、广西大学海洋学院潘长桂副教授、华南师范大学环境学院彭凤姣副教授以及我院陈忠彪副教授等人。

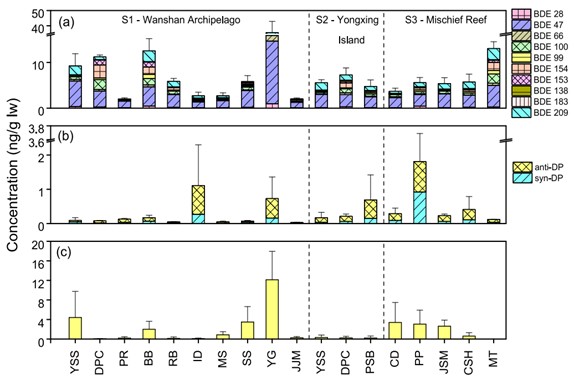

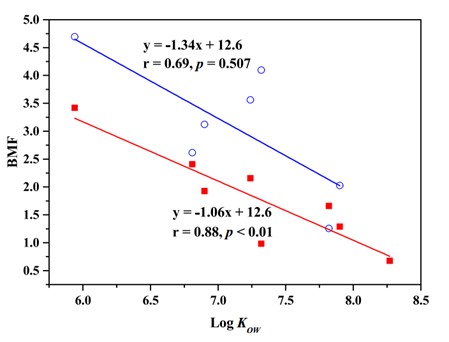

新兴污染物多溴联苯醚(PBDEs)及其替代性卤系阻燃剂(AHFRs),如德克隆(DPs)和十溴二苯乙烷(DBDPE),因其环境持久性、长距离迁移性、生物累积性以及潜在毒性等持久性污染物特性而成为全球关注的焦点。本研究深入探讨了中国南海开放水域中可食用鱼类体内PBDEs和AHFRs的分布特征、生物积累模式及普通人群通过饮食暴露的潜在风险。研究表明,PBDEs、DPs和DBDPE在我国南海的可食用鱼类中普遍存在,其中PBDEs为主要检测出的卤系阻燃剂(图1)。尽管南海海域PBDEs污染呈现下降趋势,但由于受人类活动的影响,相较于远离陆地的美济礁和永兴岛,离岸更近的万山群岛海域的鱼类表现出更高的PBDEs、DBDPE和DPs污染水平。此外,不同鱼类间这些污染物的生物积累呈现出物种特异性,深海底栖鱼类显示出更高的污染水平。对黄鳍金枪鱼作为高营养级捕食鱼类的食物链研究发现,大多数目标化合物均表现出生物放大的现象,生物放大因子(BMF)随着辛醇-水分配系数(logKOW)的增加而降低(图2)。暴露风险评估显示,通过食用这些鱼类摄入的卤系阻燃剂不会对人类造成显著健康威胁。然而,考虑到生物放大效应的存在,长期监控这些污染物的影响仍然至关重要

本研究获得国家自然科学基金项目(项目编号:41977302)和农业农村部外海渔业可持续利用重点实验室开放基金项目(项目编号:LOF 2023-04)的资助。相关成果不仅为理解新兴卤代有机污染物在海洋生态系统中的行为提供了重要数据,也为进一步评估其环境与健康影响奠定了基础。未来,孙闰霞博士及其所在团队将继续深入研究,以期为环境保护和公共健康提供更全面的支持。

图1南海鱼类体中PBDEs(a)、DPs(b)和DBDPE(c)的浓度水平

图2鸢乌贼-黄鳍金枪鱼(矩形)和蓝圆鰺-黄鳍金枪鱼(圆形)食物链中PBDEs的生物放大因子(BMF)与其辛醇-水分配系数(logKOW)之间的关系

作者简介:

孙闰霞,博士,教授,博士生导师。研究领域为海洋有机地球化学,专注于新污染物的环境生物地球化学行为研究,探索人类活动驱动下典型海洋生态系统中新污染物的关键地球化学过程及生态效应,评价生态系统和人群健康风险。主持国家自然科学基金项目、中国博士后创新人才支持计划项目等多个项目,相关成果已在领域主流学术期刊上发表学术论文40余篇。