近日,海洋科学学院水色遥感团队在全球海洋颗粒有机碳遥感方面取得新进展,相关文章《Estimating two-decadal variations of global oceanic particulate organic carbon using satellite observations and machine learning approaches》发表于遥感领域的权威期刊《International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation》。论文第一作者为我院2022级硕士研究生焦雯玥,共同第一作者/通讯作者为王胜强教授,共同通讯作者为我院孙德勇教授,合作者包括国家卫星海洋应用中心的郎姝燕副研究员和贾永君研究员,以及我院2024级博士研究生王璐璐。

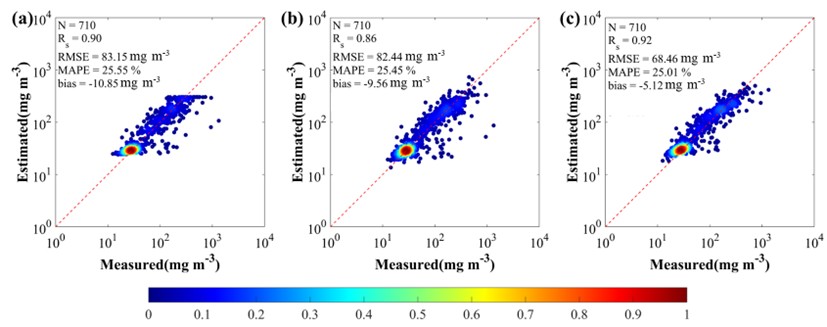

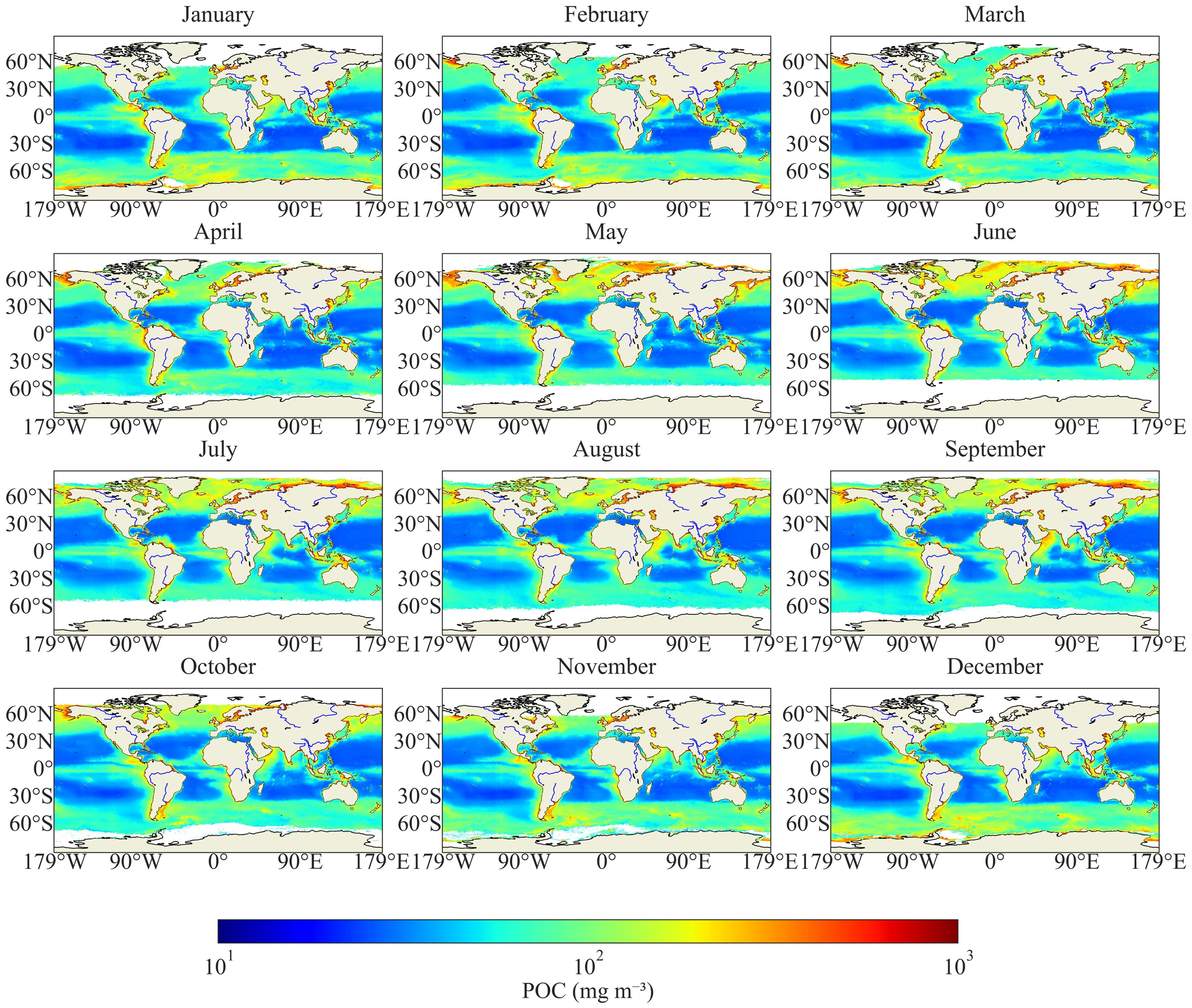

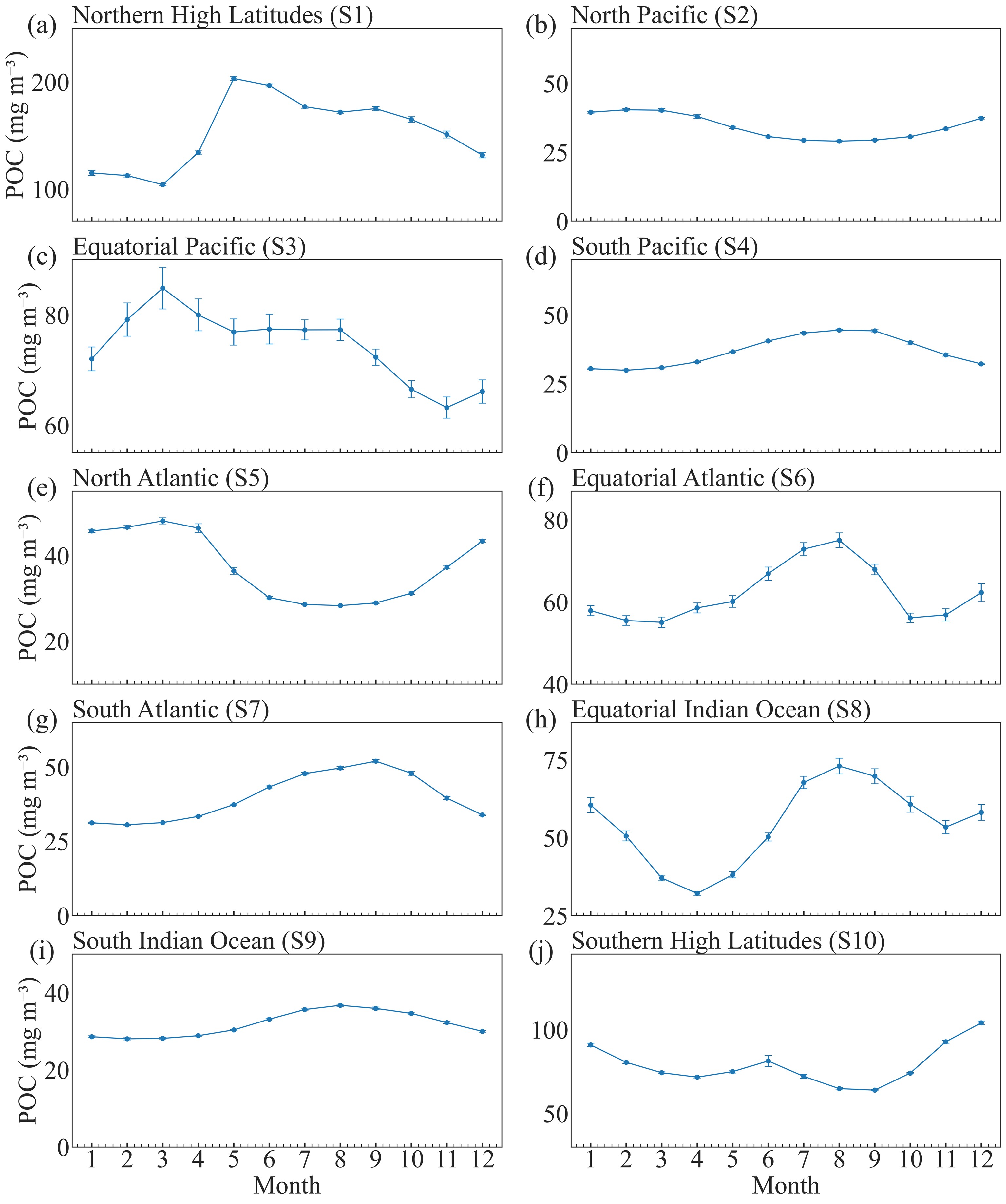

海洋颗粒有机碳(Particulate Organic Carbon,POC)作为碳垂直输送的主要载体,促进了碳从表层水体向深层的转移,并以沉积物的形式储存起来,从而为长期的碳封存做出贡献。因此,深入理解海洋POC浓度分布的时空变化特征对于揭示海洋碳循环的过程至关重要。本研究综合考虑了多种光学、生物和环境变量,提出了一种基于投票回归(VR)算法的全球海洋表层POC浓度遥感估算方法。该模型通过结合LightGBM算法和随机森林算法的估算结果,提高了全球海洋表层POC浓度的估算精度(图1)。基于反演得到的全球海洋POC浓度遥感产品集(图2),深入分析了全球海洋典型区域的POC浓度变化特征及其环境调控机制。根据POC浓度的月平均变化模态,全球十个典型海洋子区域,可划分为四种类型(图3):类型1位于南北半球高纬度海域,该海域浮游植物生长主要受光照条件的影响。类型2包括北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋和南印度洋,这些区域的POC浓度变化较平稳,主要是受到水体混合层深度和海表温度条件的影响。类型3位于赤道大西洋和赤道印度洋,其POC浓度波动可能与风驱动的营养盐输送有关。类型4为赤道太平洋海域,该海域POC浓度全年较高,可能与赤道上升流将营养盐带到海洋表层的过程有关。

本研究结合卫星遥感数据与机器学习算法构建了高精度POC浓度长时序产品,探究了全球海洋典型区域POC浓度变化特征及其环境调控机制,为深入研究海洋碳循环过程提供了科学支撑。本研究得到了国家自然科学基金项目(项目编号:42176181、42476173和42176179)以及江苏省自然科学基金项目(项目编号:BK20211289)的资助。

图1利用LightGBM(a)、SVM(b)和VR(c)模型估算的POC浓度与实测值的对比散点图。图中红色虚线为1:1线

图2. 1997年至2023年期间全球海洋POC浓度月平均分布图

图3. 1997年至2023年典型海域POC浓度的月平均变化图

作者简介:王胜强,男,中共党员,教授,博士生导师。2014年获日本名古屋大学博士学位。主要从事海洋光学、水色遥感、海洋生态环境监测方面的教学与科研工作。现为《海洋学报》和《海洋学报(英文版)》青年编委、中国海洋学会人工智能海洋学专业委员会委员、江苏省海洋学会会员。近年来,主持开展了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金等多项科研项目。以第一作者和通讯作者在JAG、JGR、Optics Express等国际主流期刊上发表SCI论文20多篇,在遥感学报、光学学报等国内期刊上发表论文14篇,授权国家发明专利12项,获中国遥感优秀成果奖一等奖、江苏省海洋学会科学技术一等奖、上海海洋科学技术二等奖等奖励。