近日,海洋科学学院物理海洋与数值模拟研究所在海洋热浪/冷浪对海洋上混合层厚度影响方面取得新进展,相关文章《Marine Heatwaves/Cold-Spells Associated with Mixed Layer Depth Variation Globally》发表于地学领域权威期刊《Geophysical Research Letters》。论文第一作者为我院教师孙文金副教授,通讯作者为董昌明教授,合作者包括我院硕士研究生王胤迪、阳一菲,自然资源部第二海洋研究所杨劲松研究员以及我院青年教师季巾淋博士。该成果得到了基金委重大项目子课题《洋际相互作用对西北太平洋海洋热浪的影响及其机理》等课题的支持。

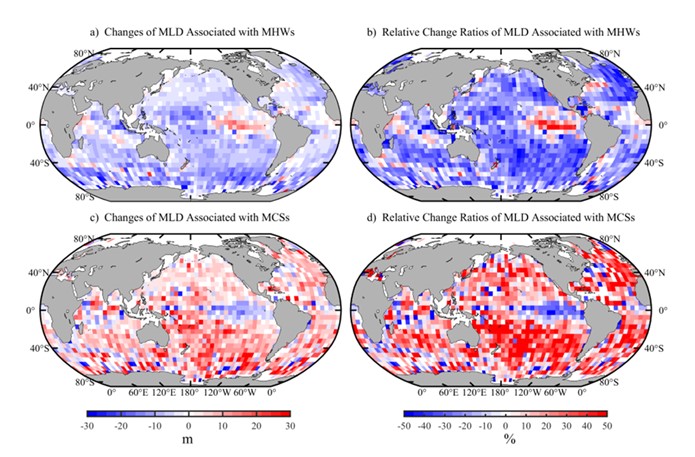

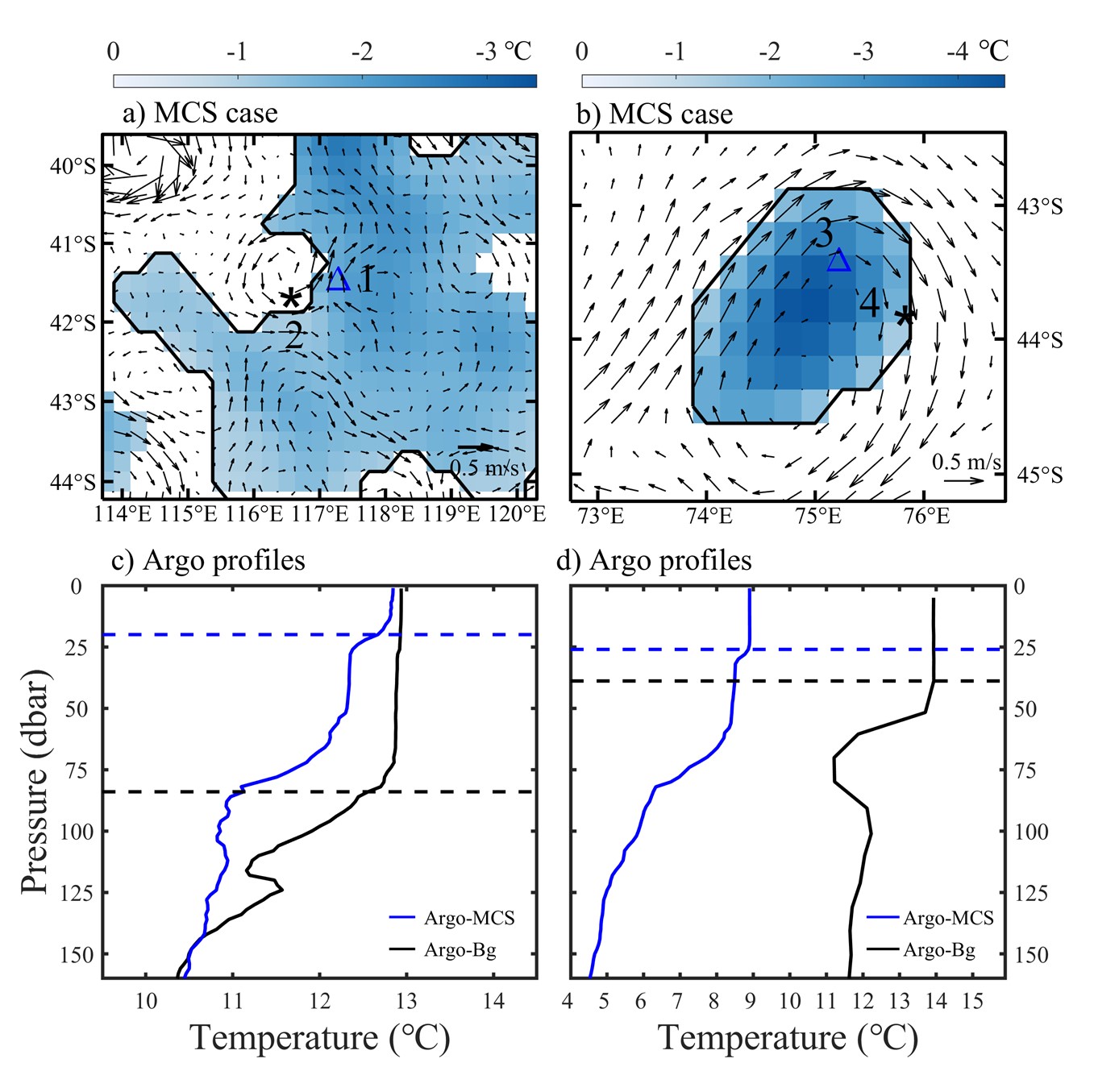

海洋热浪和冷浪是两种极端海水温度事件,因其对生态系统的巨大破坏作用而成为物理海洋学研究的热点问题之一。然而,热浪/冷浪事件期间海洋上混合层厚度的变化情况,以及热浪/冷浪事件强度与混合层厚度变化程度之间的关系尚未见报道。本研究通过将OISST V2.1数据与Argo剖面数据合成分析发现,在海洋热浪期间,全球混合层深度变浅了8.10%,而在冷浪期间,混合层深度增加了8.13%。在5°×5°的网格中,80.46%的海洋区域在海洋热浪期间会出现混合层变浅,而67.69%的区域在冷浪期间对应混合层加深(图1)。海洋热浪/冷浪强度与和混合层深度变化程度之间存在显著的相关性,相关系数分别达到-0.85和-0.86。此外,研究发现,相对于中尺度气旋涡,海洋热浪在中尺度反气旋涡旋中更为常见。对于冷浪事件,情况则刚好相反。研究指出,海洋上混合层的再层化和中尺度涡旋是海洋热浪/冷浪事件期间驱动混合层深度变化的两个重要因素(图2)。

图1海洋热浪(a, b)和海洋冷浪(c, d)期间在5°×5°网格内混合层深度变化(a, c)及相应的相对变化率(b, d)的空间分布。蓝色阴影表示负值,代表混合层深度减少,而红色阴影表示正值,代表混合层深度增加。

图2.海洋冷浪及其匹配的Argo剖面个例。图(a, b)中颜色表示海洋冷浪的强度。三角形(△)和星号(*)符号分别表示与海洋冷浪和背景场匹配的Argo剖面位置。黑色矢量线表示地转流异常,数字表示Argo浮标编号。在(c,d)中,蓝色线和黑色线分别表示与海洋冷浪匹配的Argo数据和背景Argo数据的垂向温度分布,虚线对应其各自的混合层深度。

本文量化了海洋热浪/冷浪期间混合层深度的变化程度,评估了海洋热浪/冷浪强度与混合层深度变化程度之间的关系,揭示了海洋热浪/冷浪期间影响混合层变化的两种机制,对深化理解海气界面动力学与热力学过程具有重要参考价值。

论文引用:

Sun, W., Wang, Y., Yang, Y., Yang, J., Ji, J., & Dong, C*. (2024). Marine heatwaves/cold‐spells associated with mixed layer depth variation globally. Geophysical Research Letters, 51, e2024GL112325.https://doi.org/10.1029/2024GL112325

作者简介:

孙文金,海洋科学学院副教授,博士毕业于河海大学物理海洋学专业。主要从事海洋热浪、海洋中尺度涡旋、人工智能海洋学等相关研究。近年来先后主持国家自然科学基金青年基金1项,省部级项目3项,以骨干身份参与科技部重点研发项目2项,基金委重大项目1项。担任Remote Sensing杂志客座编辑,先后在GRL、JGR-Oceans、Deep Sea Research、Ocean Modelling、Acta Oceanologica Sinica等国内外专业期刊发表SCI论文近40篇。